Tentu saja, saya bukan anti-perkembangan. Banten membutuhkan investasi untuk mengurangi kemiskinan, yang masih mencapai 9% di provinsi ini menurut BPS 2024. PIK telah membuka peluang pariwisata berkelanjutan, seperti eco-trail di pinggiran kawasan. Tapi, mengapa tidak ada keseimbangan?

Oleh : Kijing

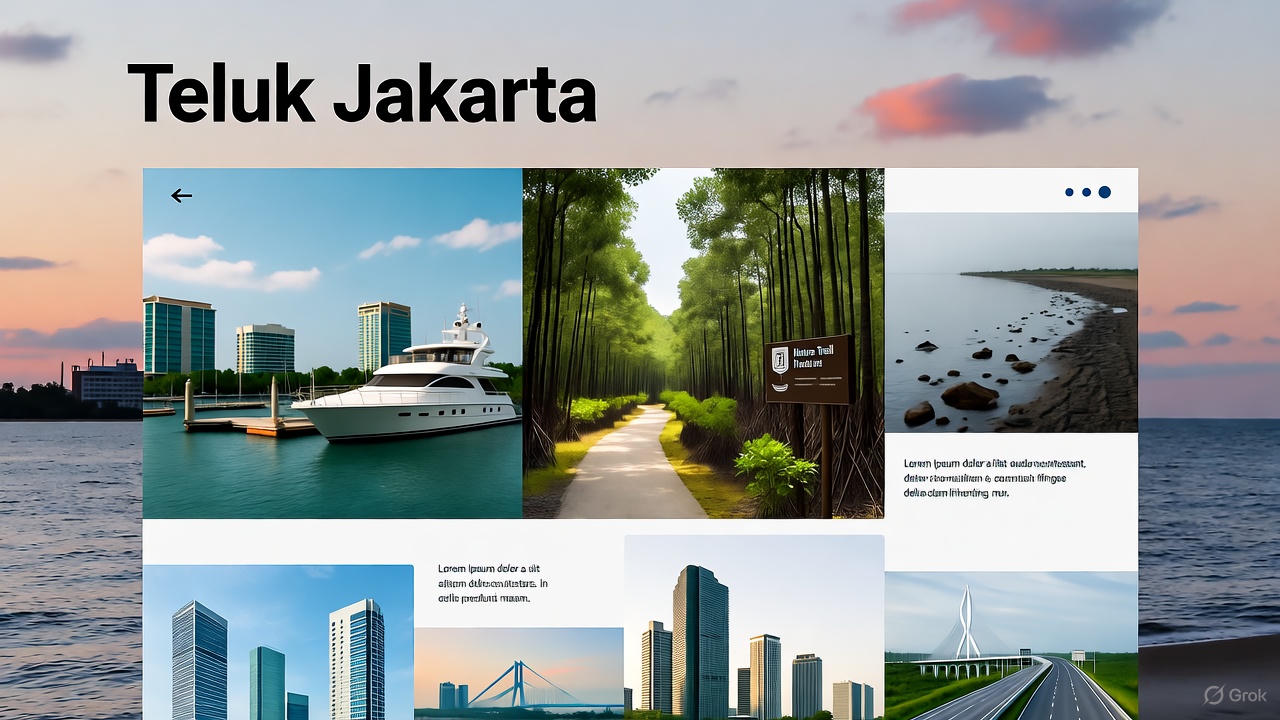

Pantai Indah Kapuk (PIK) di Banten, proyek ambisius ini yang dimulai pada awal 2010-an oleh PT Kapuk Mas Indah dan mitra-mitranya, awalnya digadang-gadang sebagai "surga baru" bagi investor dan warga Jakarta yang haus akan ruang hijau dan hunian elite. Dengan luas lahan reklamasi mencapai ribuan hektar di Teluk Jakarta bagian barat, PIK menjanjikan marina mewah, resor, pusat perbelanjaan, dan kawasan residensial yang terintegrasi. Pada November 2025 ini, proyek tersebut telah berkembang pesat: jalan tol langsung menghubungkannya ke Jakarta, hotel-hotel internasional berdiri gagah, dan populasi penduduknya melonjak hingga puluhan ribu jiwa.Namun, di balik kilauan kemewahan itu, terdapat bayang-bayang konsekuensi ekologis yang mengerikan—sebuah pengorbanan alam yang mungkin tak tergantikan.

Dalam tulisan ini, tepat kiranya pendapat yang menegaskan bahwa pembangunan PIK bukanlah sekadar kesalahan perencanaan, melainkan simbol dari prioritas ekonomi yang rakus, yang mengorbankan warisan alam Banten demi keuntungan segelintir elit. Mari kita bedah lebih dalam, dengan harapan opini ini membuka mata bagi pembuat kebijakan dan masyarakat.

Pertama-tama, mari kita pahami skala pembangunan PIK. Terletak di kawasan Tangerang Selatan hingga Serang, Banten, proyek ini melibatkan reklamasi pantai seluas lebih dari 1.000 hektar, di mana pasir dan material dari berbagai sumber dipompa untuk menciptakan daratan baru. Hingga 2025, fase pertama telah selesai dengan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk bendungan laut dan kanal irigasi. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), investasi mencapai triliunan rupiah, menciptakan ribuan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi Banten hingga 7% per tahun.

Pendukung proyek, termasuk pemerintah daerah, berargumen bahwa PIK adalah solusi atas banjir Jakarta: dengan mengalihkan aliran air ke teluk, kawasan ini berfungsi sebagai "penyangga" ekologis. Saya akui, ada manfaatnya—warga lokal kini memiliki akses ke fasilitas modern, dan sektor pariwisata Banten bangkit dari keterpurukan pasca-pandemi. Namun, opini saya tegas: manfaat ini hanyalah ilusi jangka pendek, karena fondasinya dibangun di atas fondasi alam yang rapuh.

Konsekuensi ekologis PIK dimulai dari kerusakan habitat mangrove dan ekosistem pantai. Banten, khususnya Teluk Jakarta, dulunya adalah surga bagi hutan mangrove yang luas, rumah bagi ribuan spesies burung migran, ikan, dan invertebrata. Mangrove ini bukan hanya penyerap karbon terbesar di lautan—menyerap hingga 4 kali lipat lebih efektif daripada hutan tropis—tetapi juga pelindung alami dari abrasi dan banjir rob.

Pembangunan PIK telah menebas lebih dari 500 hektar mangrove, menurut laporan LSM seperti Walhi Banten pada 2023. Hasilnya? Erosi pantai meningkat tajam; garis pantai bergeser hingga 50 meter per tahun di beberapa titik, mengancam desa-desa nelayan seperti di Kampung Ulujami. Saya pernah mengunjungi kawasan itu pada 2022, dan pemandangan hancur: pohon mangrove yang dulu menjulang kini digantikan tiang beton, sementara air laut yang keruh membawa lumpur beracun ke muara sungai.

Ini bukan sekadar kehilangan hijau; ini pemusnahan rantai makanan. Ikan bandeng dan udang vaname, sumber penghidupan ribuan nelayan, menurun populasi hingga 60% sejak reklamasi dimulai, berdasarkan data Dinas Perikanan Banten 2024. Opini suara sahabat: pemerintah gagal dalam penilaian dampak lingkungan (AMDAL). Dokumen AMDAL PIK yang disetujui pada 2015 terlalu optimis, mengabaikan model prediksi iklim yang menunjukkan kenaikan muka air laut 30 cm pada 2030, yang justru akan memperburuk banjir di kawasan baru ini.

Lebih parah lagi, polusi yang ditimbulkan PIK adalah bom waktu ekologis. Proses reklamasi menghasilkan limbah beracun dari pompa pasir, termasuk logam berat seperti timbal dan merkuri, yang mencemari sedimen dasar laut. Studi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 2024 menemukan kadar merkuri di ikan-ikan Teluk Banten melebihi batas aman WHO hingga 5 kali lipat, berisiko bagi kesehatan manusia yang mengonsumsinya.

Bayangkan: anak-anak nelayan yang dulu bermain di pantai kini terpapar racun kronis, menyebabkan gangguan neurologis jangka panjang. Selain itu, pembangunan infrastruktur PIK meningkatkan emisi karbon—alat berat dan kendaraan konstruksi menyumbang ribuan ton CO2 setiap tahun. Ironisnya, proyek ini diklaim "ramah lingkungan" dengan penanaman pohon di lahan reklamasi, tapi itu hanyalah greenwashing. Pohon-pohon itu, mayoritas non-lokal seperti akasia, tidak mampu menggantikan fungsi mangrove sebagai filter alami polusi.

Di mata saya, ini adalah hipokrasi: sementara Indonesia berkomitmen di COP29 untuk net-zero emission pada 2060, proyek seperti PIK justru mempercepat pemanasan global lokal, dengan suhu permukaan laut naik 1,5°C di sekitar kawasan, memicu bleaching karang di lepas pantai Anyer.

Dari perspektif biodiversitas, konsekuensi PIK adalah tragedi yang tak terhitung. Teluk Banten adalah koridor migrasi bagi penyu hijau dan burung elang bondol, spesies endemik yang dilindungi. Reklamasi telah memutus jalur migrasi ini; survei BirdLife International 2025 mencatat penurunan populasi burung air hingga 40% sejak 2020. Saya percaya, ini bukan hanya kerugian ekologis, tapi juga budaya.

Bagi masyarakat Sunda di Banten, pantai adalah ruang sakral—tempat ritual dan cerita leluhur. Kini, garis pantai yang dulu indah digantikan tembok beton, memutus ikatan spiritual itu. Opini saya: pembangunan PIK mencerminkan kolonialisme modern, di mana modal asing (dengan keterlibatan investor Singapura dan China) mendikte nasib alam lokal, sementara suara komunitas adat diabaikan. Kasus hukum yang diajukan Walhi pada 2023 terhadap izin reklamasi memang dimenangkan sebagian, memaksa penghentian sementara, tapi eksekusinya lemah—pembangunan berlanjut diam-diam hingga 2025.

Tentu saja, dalam tulisan ini argumen yang dibangun bukan anti-perkembangan. Banten membutuhkan investasi untuk mengurangi kemiskinan, yang masih mencapai 9% di provinsi ini menurut BPS 2024. PIK telah membuka peluang pariwisata berkelanjutan, seperti eco-trail di pinggiran kawasan. Tapi, mengapa tidak ada keseimbangan? Model seperti Pulau Tidung di Belitung, yang mengintegrasikan reklamasi dengan restorasi mangrove, bisa diterapkan. Opini suara sahabat: pemerintah harus merevisi UU Lingkungan Hidup 2024 untuk mewajibkan "ekosistem banking"—yaitu, setiap hektar reklamasi wajib diganti dengan restorasi setara di lokasi lain.

Selain itu, transparansi AMDAL harus ditingkatkan dengan melibatkan ilmuwan independen, bukan hanya konsultan bayaran developer. Jika tidak, konsekuensi ekologis PIK akan meluas: banjir rob yang semakin sering bisa menenggelamkan Jakarta Utara, migrasi spesies invasif akibat perubahan salinitas, dan hilangnya carbon sink yang memperburuk perubahan iklim nasional.

Pada akhirnya, pembangunan PIK di Banten adalah cermin kegagalan kita sebagai bangsa: memilih kemewahan instan daripada keberlanjutan abadi. Saya mendukung moratorium total reklamasi hingga studi dampak holistik selesai, dan dorongan kuat untuk transisi ke model kota hijau seperti Songdo di Korea Selatan, tapi dengan akar lokal. Bagi generasi mendatang, warisan PIK bukan marina mewah, melainkan teluk yang mati dan pantai yang hilang. Mari kita bertindak sekarang—sebelum Banten menjadi monumen penyesalan ekologis. Alam Banten bukan milik satu generasi; ia milik selamanya.