Oleh: Kijing

Perubahan tak selalu berarti kemajuan bagi semua orang. Di satu sisi, industrialisasi membawa kemakmuran dan lapangan kerja baru. Namun di sisi lain, ia juga menciptakan jurang baru antara pemilik modal dan rakyat kecil. Kisah ini begitu jelas terlihat di Kabupaten Tangerang — wilayah yang dahulu hidup dari tanah dan laut, kini berubah menjadi kota industri yang padat, panas, dan sibuk.

Dari Lahan Hijau ke Kawasan Industri

Sebelum era industrialisasi—sekitar tahun 1970-an—Kabupaten Tangerang masih dikenal sebagai wilayah pedesaan yang hijau dan tenang. Hamparan sawah, ladang, dan kebun membentang luas di berbagai penjuru. Sebagian besar masyarakat hidup sebagai petani padi, palawija, dan hortikultura. Di wilayah pesisir utara seperti Teluknaga, Kronjo, dan Mauk, banyak warga berprofesi sebagai nelayan serta petambak garam dan ikan. Sementara di bagian selatan dan barat—seperti Tigaraksa, Cisoka, dan Solear—lahan pertanian masih luas dan hutan masih lebat.

Transformasi besar terjadi pada era Orde Baru, sekitar tahun 1970–1980-an. Pemerintah pusat mendorong pertumbuhan industri di wilayah penyangga Jakarta sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Tangerang, dengan lokasi strategis dan ketersediaan lahan yang luas, menjadi salah satu target utama.

Bermunculanlah kawasan industri seperti Kawasan Industri Jatake (Jatiuwung), Cikupa Mas, Balaraja Industrial Park, dan Modernland. Pabrik-pabrik tekstil, elektronik, sepatu, dan makanan mulai berdiri. Pembangunan infrastruktur seperti Tol Jakarta–Merak (1984) dan Bandara Soekarno–Hatta (1985) mempercepat arus investasi dan mobilitas tenaga kerja.

Dampak Sosial: Dari Petani ke Buruh

Namun, di balik gemerlapnya industrialisasi, muncul realitas sosial-ekonomi yang tidak seindah narasi pembangunan.

Lahan-lahan pertanian yang dulu menjadi sumber kehidupan rakyat kecil perlahan berpindah tangan ke korporasi dan proyek besar. Masyarakat kehilangan akses untuk bertani, sementara generasi muda mulai menganggap pekerjaan petani sebagai simbol keterbelakangan. Minimnya modal dan pengetahuan bisnis membuat banyak orang enggan membuka usaha sendiri. Dalam pikiran sebagian masyarakat, berwirausaha hanya “untuk orang kaya”.

Dalam kondisi serba sulit, bekerja sebagai buruh pabrik menjadi pilihan paling realistis. Ironisnya, menjadi buruh kini justru dianggap sebagai tolok ukur kesuksesan di banyak kalangan.

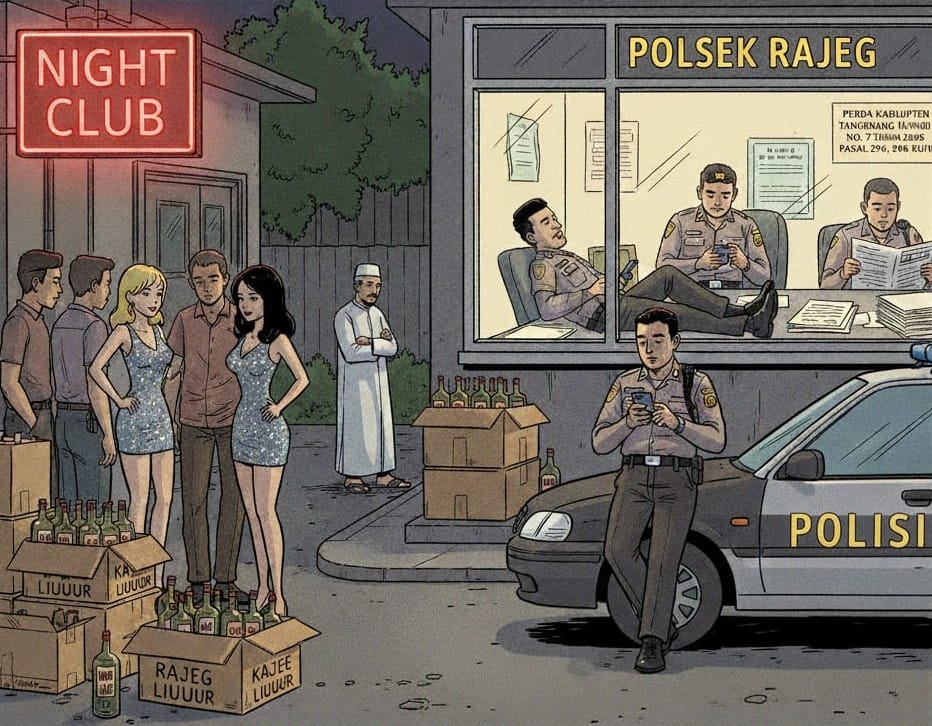

Tingginya minat untuk bekerja di pabrik membuka celah bagi munculnya oknum calo dan agen nakal. Mereka menjanjikan pekerjaan dengan imbalan “uang administrasi” yang nilainya bisa mencapai jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Padahal, pekerjaan yang dijanjikan belum tentu nyata. Tidak sedikit calon pekerja yang akhirnya tertipu, diperjualbelikan, atau terjebak dalam kontrak kerja yang merugikan.

Manusia yang Dijadikan Komoditas

Eksploitasi semacam ini terjadi karena masyarakat tidak memiliki pilihan lain. Ketika lahan habis, usaha tidak bisa dimulai, dan pemerintah tidak hadir secara maksimal, maka manusia pun berubah menjadi komoditas.

Pekerja bukan lagi dipandang sebagai manusia yang layak dihargai, melainkan sekadar angka dalam mesin produksi.

Inilah wajah industrialisasi yang jarang dibicarakan: ketika kemajuan ekonomi dibayar mahal dengan hilangnya kemandirian, martabat, dan identitas masyarakat lokal.

Saatnya Menata Ulang Arah Pembangunan

Tangerang hari ini adalah simbol dari banyak daerah lain di Indonesia yang mengalami transformasi serupa. Pembangunan yang hanya berorientasi pada industri tanpa keseimbangan sosial akan melahirkan ketimpangan baru.

Pemerintah perlu kembali menata arah pembangunan agar tidak hanya menguntungkan korporasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat. Sebab, kemajuan sejati bukan diukur dari banyaknya pabrik yang berdiri, melainkan dari seberapa manusiawi kehidupan rakyat di sekitarnya.